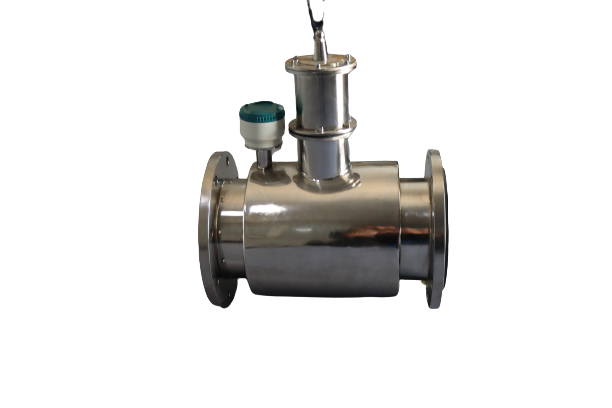

非满管电磁流量计选型5大误区与解决方案:

误区1:盲目追求高精度,忽视实际需求与成本平衡

问题表现:

部分用户为追求±1%甚至更高精度,选择高端型号(如进口品牌或定制化设备),但实际工况仅需±3%精度即可满足需求,导致初期投资增加30%-50%,且后期维护成本高昂。

解决方案:

明确精度需求:根据工艺要求确定合理精度范围。例如,市政排水项目年均误差±5%已可接受,无需追求±2%高精度。

性价比优先:国产品牌(大跃仪表)在±2.5%精度下,成本较进口品牌低40%以上,且服务响应更快。

案例:某园区排水项目采用国产型号,精度±2.5%,成本较进口设备降低40%,维护成本减少。

误区2:忽略介质特性,导致电极与衬里腐蚀或磨损

问题表现:

污水含氯离子、硫化物时,未选择PTFE或PFA衬里,导致衬里被腐蚀,流通截面积缩小。

泥浆或纸浆未选择≥3mm衬里厚度,或流速<3m/s,导致固体颗粒沉积,电极表面玷污。

易结晶介质(如某些化工物料)未考虑伴热保温,流体流过测量管时降温结晶,覆盖电极。

解决方案:

腐蚀性介质:污水含氯离子、硫化物时,衬里选PTFE或PFA,电极选哈氏合金C276或钛;灌溉渠含农药或化肥时,衬里可选聚氨酯。

固体颗粒介质:泥浆或纸浆需衬里厚度≥3mm,并配备自清扫流速设计(流速≥3m/s可减少附着层沉积)。

易结晶介质:选用测量管长度非常短的“环形”(oring)电磁流量传感器,并强化上游管道伴热保温。

案例:某化工污水项目采用定制化电极+特殊衬里,成本较进口设备降低40%,且适应高腐蚀工况。

误区3:量程设计不合理,无法覆盖低液位与高液位场景

问题表现:

量程设计仅覆盖管道截面的30%-80%液位变化,导致低液位(如枯水期)或高液位(如暴雨期)下测量误差超±5%。

流速下限过高(如>0.1m/s),无法适应灌溉渠低流速场景(<0.05m/s)。

解决方案:

量程覆盖10%-100%液位:确保在低液位和高液位下均能保持±2.5%精度。

优先选择低流速下限型号:流速下限≤0.05m/s,以适应低流速场景。

动态校准算法:通过实时监测液位数据,动态调整流速计算系数,消除液位波动影响。例如,某园区排水项目采用该算法后,年均误差从±5%降至±2.5%。

误区4:安装与维护不规范,导致测量误差或设备损坏

问题表现:

安装位置不良或背压不足,导致测量管内液体未满管,出现气泡流或塞状流,测量值与实际值不符。

未预留足够直管段(上游<5D,下游<3D),导致数据波动。

长期未清洗电极,导致电极表面玷污或沉积层覆盖,仪表不能正常工作。

解决方案:

安装要求:

垂直、水平或倾斜安装(倾斜度1%-5%),确保满管条件,流体自下而上流经。

远离磁源(如大电机、电焊机),避免磁场干扰。

变送器外壳、屏蔽线、测量导管及两端管道均需接地,单独设置接地点(防爆区<10Ω)。

上游侧预留≥5D直管段,下游侧预留≥3D直管段。

维护要求:

定期清洗电极(建议每年1-1.5年拆出清洗一次),清除附着层。

采用自诊断功能,监测电极信号衰减率,提前预警附着层沉积或腐蚀问题。例如,某污水厂应用后,维护频率从每月1次降至每季度1次。

误区5:忽视长期运行成本,未考虑工艺改造的终极解决方案

问题表现:

短期项目选择非满管电磁流量计,但使用周期超3年后,维护成本(如清洗、更换电极)逐年增加,总成本超过工艺改造费用。

未评估工艺改造的可行性,如增设U型弯形成虹吸满管,导致长期精度不足。

解决方案:

短期项目选明渠:成本敏感、临时监测场景优先选择巴歇尔槽+超声波液位计组合,DN1500系统整体造价<5万元。

选型黄金法则:非满管测量无万能方案,需综合考量使用周期、维护能力、精度要求。80%的市政项目明渠方案+定期维护已足够,而工艺改造是实现精准计量的终极解决方案。

案例:某化工厂循环水计量改造后,年节约药剂成本,且测量精度稳定在±2.5%以内。